在古装剧《江湖夜雨十年灯》剧透中,边天扬身穿了一身魏晋风格的襦裙,网友质疑:这不是明显的倭风吗?为什么出现在中国的古装剧里了?

先说答案,这身衣服其实非常有魏晋南北朝时期的风格,而且参考的是2002年考古学家在甘肃花海毕家滩一处五凉十六国时期墓葬中发现的一套魏晋襦裙。

襦裙这一称呼,是一套衣服的统称,当然,襦和裙是分开的,襦指的是汉服中上身着的短衣,裙则是下身穿的裙子,是汉人两截穿衣、上衣下裳的传统穿法,一般来说长度较短、一般不过膝的上衣叫做“襦”,另外有腰襴(襦上图衣服下面白色接布部分)的单层衣也可称为襦。襦裙最早出现于战国时期,兴起于魏晋南北朝,一直流行至隋唐宋明时期。

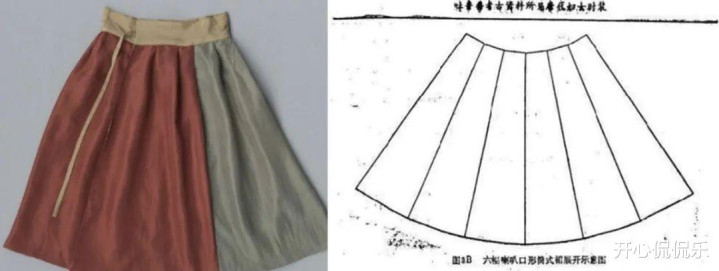

下裙这种两种颜色拼接的裙子,可称为“破裙”、“间色裙”。间色裙好理解,但破裙并不是说是破了的裙子,而是我们对片裙的一种称呼,破相当于片,破开的一片片布幅然后缝合,便有了破裙,几破就等于几片裙,这种裙子汉晋时期就有了,而且毕家滩花海墓就有出土实物,可以看出破裙不仅可以拼接,还可以打褶,处理方式相当灵活。

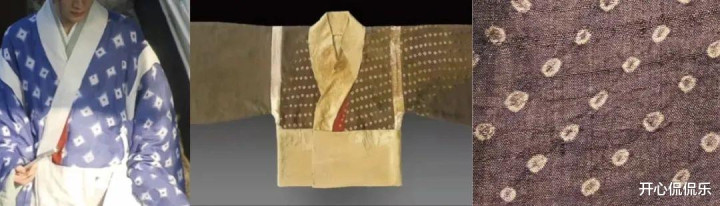

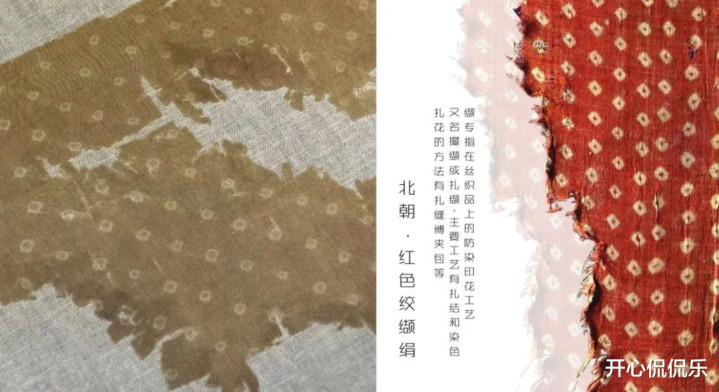

这套衣服容易被理解为倭风的最主要视觉元素是衣服上的绞缬工艺,就是紫色衣服上均匀分布的白点。绞缬,也可称为“扎染”、“撮晕缬”或“撮花”,是一种传统染色工艺。

这种工艺就是先在织物上按设计图案用线将需要留白处缝绞固定,扎结成各种点状或花纹形状,然后放入染缸进行染色。待染布晾干后拆除缝线,原先扎结处便自然呈现出有中心点的白色花纹,图案质朴天成,别具韵味。当然,这只是绞缬的常见花纹,通过绞的不同形状还可以组合出不同的纹样。

对照唐代的文献来看,绞缬多为几何纹,而且名字也多见于唐诗之中,如撮晕缬、鱼子缬、醉眼缬、方胜缬、团宫缬等,其中现在我们看到出现较多的是鱼子缬和醉眼缬,也就是出土实物中最常见的小点状绞缬。唐·段成式《嘲飞卿七首》诗:“醉袂几侵鱼子缬,飘缨长罥凤凰钗。”

很多人在和服上看到这种工艺,也称“鹿子绞”,这名字也是来自于唐诗。在日本文化里称鹿子绞是京都传统工艺,但这可是中国本土的染色工艺,在东晋时期已经广为流传,随着中日文化的交流,随之流入日本,只是大部分人不认识罢了。李群玉《寄友人鹿胎冠子》诗中有对这种工艺的生动描述:“散点疏星紫锦斑,仙家新样剪三山。”

将自己的文化认为他国的文化、真的是“墙内开花墙外香”,这也得以说明,传统服饰文化其实还有很多需要推广的地方,通过影视将传统工艺也能更多传播出去,只有我们身体力行,才能让身边人更多了解!欢迎留言讨论,别忘了点赞收藏~

@部分图片来源于网络,版权归原作者所有。如涉及侵权或对版权有所疑问,请联系后台,我会尽快处理,感谢

杭州在线配资,配资实盘网,配资平台查询官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。